公元1053年:仁宗画像为什么不肯外传?

- 理财知识

- 2025-04-09 20:14:04

- 27

楔子

你好,这里是《文明之旅》。欢迎你,穿越到公元1053年。这是大宋皇祐五年,大辽重熙二十二年。

这一年发生最大的事,是狄青平定了南方侬智高的叛乱。宋仁宗高兴啊,升官!必须给这样的功臣升官!让狄青当枢密使!枢密使,那是大宋朝主管军事的部门的首长,是宰相级别的职位。大家一通劝:不行啊,我大宋朝崇文抑武啊,怎么能让一个武将当那么大的官儿呢?争了半天,最后是各让一步,提拔狄青当了枢密副使。

但是,关于狄青,这个故事还没有完。到了1056年那一期,咱们再好好聊聊。

这一年,我们要聊一件小事,一件从今年开始,拉拉扯扯持续了好几年的小事。

话说有一天,北边大辽的皇帝辽兴宗把大臣叫来,说出了一桩心事:我和南边的宋朝皇帝约定为兄弟,一直以来关系都很不错。但是我们从来都没有见过面,我是真想见见南边那位大哥长什么样子啊。要不这样?你们给宋朝使节说说,能不能给我带张大哥的画像来啊?”

你还别说,上一代宋辽两边的皇帝,还真有可能见过面。就是1004年澶渊之战的时候,宋真宗渡过黄河,登上澶州城楼,宋军士气大振那一次,没准当时的辽圣宗还真在万马军中远远地看过一眼宋真宗。但是,到了宋仁宗和辽兴宗这一代人,两个皇帝是无论如何都没有机会见面了。

你可能会说,这有啥可见的呢?大宋和大辽,虽然现在是和平状态,但还是有隐隐然的敌意在的,两家领导人号称是兄弟,但哪儿还会真有什么兄弟感情?

哎,也不能这么说。人性是很复杂的。一个皇帝,看身边所有的人,要不就是讨好自己的,要不就是惦记自己的,连能畅快聊个天的人都没有,累啊。放眼天下,和自己有相同处境的,只有南边的那个皇帝,名义上还是自己的兄弟,突发奇想,想见一面,也可以理解。这和今天的一个公司董事长,总想出去上个总裁班,心态应该差不多。

1053年,这是辽兴宗第一次提这个事,我想要宋仁宗一张画像,聊解相思之苦。大宋朝没接这个茬。

第二年接着来。1054年,辽兴宗摆酒宴请宋朝使者,他又开始掏心掏肺:“你看,咱们南北两国这么多年了,关系都这么好,我是真恨不得亲眼见一下南朝的皇帝大哥啊!没办法,只能托爱卿你啊,带一杯酒回南朝。”这当然也是暗示,去年说的要画像那个事,你回去也再催催呗?宋朝这次依然是“已读不回”。

第三年接着来,也就是1055年,趁着宋仁宗过生日,辽朝这边派使节去祝贺,辽兴宗干脆把辽朝三代皇帝,也就是他自己,他爸爸和爷爷的画像,都带来了,咱们两家交换一下画像,就当两家人面对面见过啦。

你看,这一回真的是诚意满满了。不仅主动带了自家皇帝的画像,这叫先干为敬,也有正式的国书,还有辽兴宗本人写给仁宗的“家书”。你看,人家管这封信叫家书,就是说,这不是什么两个皇帝之间的对话,那太见外了,这就是关起门来自家人的事儿:弟弟我想讨一张大哥你的照片,增进一下感情。你说你怎么拒绝?

大宋这边刚答应下来,突然,噩耗传来,北边的辽兴宗去世了,活了39岁,当了24年皇帝,临死就这么一个愿望还没有达成。

但这事儿还没完。又过了两年,也就是1057年,北边继位的辽道宗,想起了爸爸的这个遗愿,又把交换画像的事提上了议程。三月就派使者去宋朝了,宋朝没给。六月又来了一趟,还是没给。九月,又拿着新皇帝的画像,再来交换。宋朝这边又是一通争论,宋仁宗考虑了七八天,终于同意了。说下次庆贺元旦的时候,把我的画像放到箱子里带过去吧。

听到这里,不知道你会不会觉得有点奇怪?不就是一张画像的事儿吗?大宋朝推三阻四的,犹犹豫豫的,你这是在犹豫个啥呢?

下面就让我们穿越回这个你情我不愿的历史现场,来揣摩揣摩,宋朝这边到底在顾虑什么?

大宋的顾虑

在我们今天的人看来,人家找你要一张画像,这就像粉丝找明星要一张签名照片,这不是联系感情的好办法吗?更何况对方还先给你了,更何况对方还是个皇帝?这么个小事,你磨磨唧唧的,这不是白得罪人吗?

不仅我们今天会这样想,当时也有人这么说。欧阳修还说得挺严重,他是写了一大篇,一条条地跟宋仁宗掰扯。说我们国家做事,你要讲信用,讲曲直,讲人情。人家那么殷勤,你都答应给人家了,现在又不给,那真是什么理儿都不占。更何况还有一条,咱还得讲形势啊,就是掂量掂量双方的力量对比啊。真要把辽朝惹火了,对方过来打架,搞摩擦,怎么办?犯不上嘛。

宋仁宗想了好多天,最后还是答应了,他最后是这么说的:哎,我对待北边的辽朝不错,他们应该不会拿我的画像干坏事的,就给吧。

但是你听仁宗的这个语气,他只是为人厚道,愿意相信人,但其实还是有很多顾虑的。那这顾虑是什么呢?

一个容易理解的想法,是担心各种厌胜之术、巫蛊之术,就是俗称的“扎小人”啊。

古人搞巫术,总得有个抓手啊,一把香灰,一口神水,一枚铜钱,都能是抓手。如果是要对具体的人施加影响的巫术,那这个抓手最好是从那个人身上来的,感觉上效果应该会更好一点。比如,剪这个人的一绺头发,或者拿到这个人的生辰八字,或者是用木头刻个这个人的的形象,然后,在上面扎针。你想,如果能拿到这个人的画像,是不是又比刻木头人效果好多了?所以,最直接的担心就是,辽朝拿到宋仁宗的画像,找巫师作法,败坏宋仁宗的身体,或者是大宋朝的国运。

你可能会说,这不就是迷信吗?那个时候的人还是愚昧啊。

不能这么说,政治博弈要考虑的问题,没那么简单。我举个例子,比如,辽朝人如果真的包藏祸心,将来要大举进攻宋朝的时候,拿出宋仁宗的画像,当众焚烧,或者找个巫师作法,说行了,宋朝的国运已经完蛋了,现在我们一战就可以灭宋。那你想,会不会激发辽军的士气?发挥一下想象力,只要手里有大宋皇帝的画像,类似的使坏的方法多了去了。所以,这是一个很现实的风险,不完全是迷信。

再往深说一层,迷信也不完全是愚昧。即使是我们这些自以为理性的人,心理结构当中,还是会有这种巫术思维。这就说得有点深了,请允许我掉一点书袋。

20世纪初的法国人类学家列维-布留尔的《原始思维》,第一次提出来,原始人不是愚昧,他们只是认知体系和我们现代人不一样。

这套认知体系的底层逻辑,布留尔管它叫“互渗律”(Law of Participation)。他说,对原始人来说,没有什么是偶然的。一切现象都是神秘力量作用的结果,彼此通过看不见的纽带联结。说白了,对于一个原始人来说,这个世界是浑然一体的,这件事和那件事的边界是不清晰的,互相都是可以起作用的。那怎么起作用呢?同时期,英国人类学家弗雷泽,在《金枝》里把这种互相作用的方式做了一个归纳。他说,原始巫术的原理不过就是两种:一种是觉得,相似的东西都有关联性,比如中国古人就相信“以形补形”,吃猪脑子补人脑子,甚至吃跟脑子很像的核桃也补人脑子;还有一种是觉得,接触过的、相近的东西都有关联性。比如,菩萨面前烧过香留下的香灰,也一定占了菩萨的仙气儿,所以能治病。

这就是巫术的两种类型,一种是“模拟巫术”,一种是“接触巫术”。我想影响什么东西,那找到和它相像、或者相近的东西,我就可以远距离作法影响它了。

是不是听着很魔幻、很落后?但是,你再仔细想,这种所谓的“原始思维”在我们身上一样还有啊。

比如,房间里挂着父母的相片,你在这里做点不想让父母看见的事儿,多少还是会有点别扭。这就是模拟巫术的心理在起作用。再比如,咱俩见面,你递一张名片给我,我一边聊天一边玩这张名片,你会不会很难受?这种难受,还不是那种理性上的不尊重,而是生理的、本能的,你会觉得对方在随意玩弄属于你身体的一部分。这就是接触巫术的心理在起作用,两个互相有关联的东西,你觉得互相在影响了。再比如,自己喜欢的作者,拿到一本他的签名书,我们觉得很有价值,这也是接触巫术的思维残留。你看,所谓的迷信,所谓的“原始思维”,其实是我们深层心理结构的一部分。现代人虽然自诩理性,但其实也逃不掉。

好,明白了这一点,我们回头再看大宋朝的皇帝画像:即使排除迷信因素,这张画像,画的是宋朝的皇帝,又是宋朝皇帝亲自给的,既符合模拟巫术的原理,也符合接触巫术的原理,那在所有人看来,它还是一张纸一幅图吗?当然不止,它还是大宋皇帝的神圣性的一部分。

从唐朝开始,皇帝就非常有意识地让自己的画像发挥作用了。比如唐玄宗就让天下的州郡都要为自己铸铜像,到不了长安见皇帝,就在皇帝的分身前磕个头,也行啊。

在黄博的《如朕亲临》里,还看到一个故事,用自己的塑像最有想法的,应该算是武则天。当皇帝忙嘛,好,那就让自己的雕像替自己干活。长安二年(公元702年),武则天让人打造了一尊自己的塑像,玉做的,等这尊御容造好后,打算命人护送到五台山去礼拜菩萨。确实,那年她老人家都快80岁了,确实跑不动了,但是自己的雕像跑得动啊。结果消息传出去,全国的和尚尼姑都请求,我要护送,搞得声势过于浩大。最后武则天想想,五台山离雁门关实在太近,万一被塞外的突厥人知道了,来打这尊雕像的主意,情何以堪?最后还是算了。

但你不觉得吗?这是一个非常了不起的创意。皇帝的御容不仅可以被动地挂在那里被看,还能主动干点儿活儿。更重要的是,从这个故事里,其实可以看出来,皇帝的画像、雕像,既可以像皇帝的真身一样,巡行天下,替皇帝分忧,也可以像皇帝真身一样,承受危险,产生重大的政治后果。

现在我们懂了,为什么宋仁宗那么犹豫,自己的画像要不要给辽朝?

画像就是皇帝神圣性的一部分,给了画像,就等于把皇帝的一部分给到辽朝了,他们会怎么对待它,自己完全控制不了。

还可以再往深说一层。

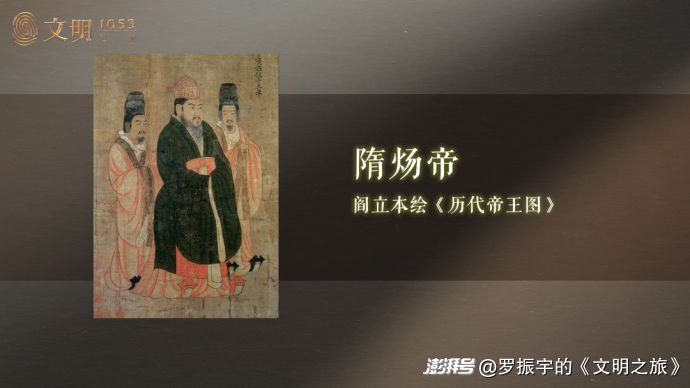

到了唐朝和宋朝时候,中国的绘画技术已经相对成熟,人物肖像画已经画得很像了。现在还能看到的最早的皇帝画像,应该就是唐代初年阎立本画的《历代帝王图》,那里面画了十三个帝王。什么汉昭帝、汉光武帝、曹丕、刘备、孙权,又没有照片留下来,所以肯定是阎立本凭想象画的。但是请你看这张图,这是隋炀帝。阎立本少年时期有可能见过隋炀帝,所以,不要看隋炀帝名声不好,但他可能是中国第一个留下过真实形象的皇帝。

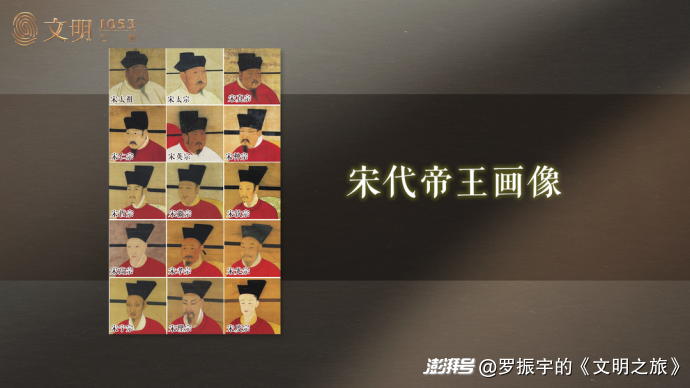

到了唐朝的时候,给皇帝画像的传统就比较发达了,但是很可惜,因为唐末的那一场大乱,这些画像都没能留下来。而宋朝很有幸,从宋太祖一直到亡国之君宋度宗,一共十五位皇帝,今天我们都能看到他们长成什么样子。你看看,这个精细度,都是现代证件照级别的,很像。这意味着到了唐朝和宋朝的时候,中国文明跨过了一个关键的技术门槛,就是我们真的可以画可信的肖像画了,很接近本人长相的那种肖像画。

那有了可信的肖像画,有什么用呢?这用处可就大了,它意味着多了一个判断人的信息维度。在此之前,史书也有对皇帝形象的描写,但往往都是什么“隆准龙颜”之类的套话,主打一个天生异象的神秘主义。做不得准。但是现在可以了,从帝王画像上确实可以看出很多关键信息了。这就像我们判断一个人,简历再详细,也只能有个大概印象,但是加上一张照片,我们对这个人的感觉马上就立体了,很多判断就能下了。

在宋朝历史上也有这么个事儿。这就要说到60多年后了,宋朝安插在辽朝的探子报告,说这一代辽朝的皇帝长相不行,有亡国之相。当时的宋徽宗一听,来劲了,那机会好啊,可以北伐拿回燕云十六州了啊。赶紧,派画肖像画的高手,假装是正常的使节,去画一张辽朝皇帝的画来,我们来判断一下。等画回来一看,果然,望之不似人君啊,宋徽宗说,有数了!打它!

那结果呢?结果这个辽朝皇帝确实是亡国之君,但是没有亡在大宋手里,而是亡于金朝。宋徽宗顺便也把自己的江山给葬送了。这是后话。

从这个故事你也看得出来。当肖像技术发展到宋朝这个时候,人物画像已经不仅是一个符号了,它还是一个重要的信息载体,很多关键决策要靠它才能完成了。

说到这儿,我们再翻回这一年,1053年,宋仁宗非常犹豫,要不要把自己的画像送给辽朝,是不是也就可以理解了?

但是,事情还没有这么简单。看这一段的史料,你会发现,大臣们反对把画像送过去的原因,虽然也有对巫术的担心,但这不是最主要的,他们真正的理由,其实他们自己也不太好意思明白说出来。

大宋的烦恼

劝宋仁宗千万别把自己的画像给辽朝,态度最激烈的大臣叫赵抃(biàn)。他说:我是昼思夜想,就是觉得不能给。我们南北两朝和好了50年了,我们给他们的东西不少了。但是我华夏礼法还在啊,我们不能什么东西都给他们。过去要的东西,找我们借乐谱什么的,我们就没给,陛下您真棒。这回他们居然连皇帝的画像都敢要,真是骇人听闻。不给不给就不给。

你可能会听懵了。这也没说啥原因不给,就端出了四个字,什么华夏礼法,听起来好像就是,只要他们想要,咱就不能给,不仅是皇帝的画像这么宝贵的东西不能给,就连借个乐谱什么的也不能给,连借都不能借给他们。

请注意,说这话的赵抃不是一般人,他号称“铁面御史”,在宋朝历史上算是一个既有操守又有能力的名臣。据说他去四川当官的时候,就一匹马,一张琴,一只仙鹤,剩下什么都没有,就这么清廉、高雅。后来宰相韩琦还夸他,说他真是所有人的模范。甚至有人推测,在《宋史》里,赵抃和包拯的传记在同一卷里,所以后来民间传说的包拯形象,其实是融合进了很多赵抃的特征。

你看,就这么个模范士大夫,居然提了那么小气的建议,咱们什么都不给辽朝。这是为什么?

其实何止是赵抃?在这次事件中,主张给的欧阳修,其实也只是因为已经答应人家了,最好不要失信。再过两年,到了1055年,我们会专门用一期节目聊欧阳修的一个主张,核心就是,坚决不能让书本流通到辽朝去。其实这个政策从宋真宗的时候就已经有了。这是宋朝的一个基本国策。

如果倒转几百年,你看人家唐朝皇帝是怎么干的?

想要什么?来拿啊。

别的不说了。就说我们熟悉的两个例子:鉴真和尚东渡日本,带去了大量的佛经还有医学方面的书,按照宋代的政策,这些书都不能出境;还有就是文成公主入藏,也是带了大量的经典、技术书、医学书。葛兆光老师在《宅兹中国》里还举了很多例子,比如,日本那些遣唐使、僧人回国的时候总是会带大量的书,其中还有很多像《游仙窟》《素女经》《玉房秘诀》这些儿童不宜的书。反正唐朝人就这样,我家大门常打开,你带走啥,我也不觉得泄露国家机密,也不觉得有辱斯文,你随便。

你看,对比来了:为什么在文化交流上,唐代那么大方,宋代则显得小气?这背后其实是一个非常大的时代变迁。简单说就是:中国人的“天下”观念,这个时候发生了变化。

最早,周朝人发明这个概念的时候,“天下”什么样?中国人那个时候的想象是:我自己所在的地方是世界中心,也是文明中心。中心是京城,近处是华夏,远处是夷狄。距离远一点呢,环境就要荒芜一点,文明等级就要低一点,那里的人就要野蛮一点。也不能说中国人傲慢。在很长一个阶段里,华夏文明确实比周边的民族要优越。

那怎么区分华夏和夷狄呢?好办啊。就按“生活习惯与政治方式”来区分,你用我的方式生活,你是中国人。这是一个多么开放的原则啊。民族划分,居然既不用按地域来划分,也不用血缘来划分,你认我这一套,你就是自己人。

但是,这一套到了我们现在讲的宋朝,搞不下去了。什么原因?宋朝对于其他政权,尤其是北边的辽朝,那种压倒性的文化优势再也没有了。你幅员辽阔,我也一样;你占据中原,我也有幽云十六州啊;你周边有藩属国,小弟,我也有;你文化发达,我也不差;你尊孔搞科举,我也一样;你是皇帝,我也是,而且咱俩都说好了,平起平坐,兄弟相称,还有哪门子优越感?

在这种局势下,过去的那种天下观念当然就没有办法持续。更重要的是,什么是我?什么是你?就不能只靠生活习惯和政治方式来区分了,大家区别不大啊。那靠什么?靠边界。

请注意,这个边界,就不止是物理上的边界了。一切能区分的东西,都要区分开来。比如,不光是禁止往外输出兵器,连人也都管起来了,有文化的人,懂占卜的人,有手艺的工匠,统统不许跟少数民族交往。这和唐朝那种“来了都是大唐人”的气度就有区别了。还有,外来的宗教、习俗、衣服,大家都开始自觉地抵制,比如佛教带来的火葬,程颐、司马光、朱熹,这些大儒坚持不懈地反对,最后果然就禁绝了。

这是什么心态?用现在的话来说,就是“民族主义”的心态。通过排斥他人,从而确立自我。没办法,没了绝对的文化优越感,那就只好替换成具体的民族自尊心。强调区别,强调竞争。现在你明白前面说的赵抃的那个态度了:只要我华夏礼法还在,我们的东西,能不给他们,就不给他们,是因为我要和你展开文明竞争。

再倒转回几百年,汉武帝和匈奴的战争打得也很苦,但是汉武帝会不让匈奴买中国的书吗?不会啊。甚至恨不得你们这帮蛮夷多读点书,才不会动不动就来骚扰我们。军事上,汉朝的优势没那么大,但是文化上的优势太大了。

而这个时候的宋朝要管制文化产品,印刷品都不能出境,更不要说皇帝的肖像了。这不是小气,这是文化上竞争意识的结果。竞争嘛,主打一个人无我有,人有我优,人优我特,好东西怎么能给你们呢?在一个班上,绝对的学霸才不在乎别人抄自己的作业;但是成绩差不多的竞争对手,可能连橡皮擦都是不会借给你的。

你发现没有?大宋和辽朝,和此前的中原王朝和草原王朝的竞争模式完全不同。以前是拳击赛,同场竞技,关键看互相谁能打倒谁;而现在是选秀赛,有点像跳水体操这种赛事,大家各自展示自己,等着评委打分,看谁的文明优势更能得到天下人的认同。在这种竞争意识下,也倒逼出很多文化现象。

葛兆光先生有一个发现:唐诗里面有很多边塞诗。里面有昂扬向上的,比如王昌龄的“黄沙百战穿金甲,不破楼兰誓不还”,但是也有“可怜无定河边骨,犹是春闺梦里人”、“凭君莫话封侯事,一将功成万骨枯。”这样有反战意味的诗。可是到了宋朝,坚决主战成了士大夫唯一“政治正确”的立场,什么“醉里挑灯看剑”、“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”,我们都熟。要知道,流传下来的宋诗比唐诗要多十倍以上,但是我们几乎在里面找不到任何反对战争的题材。你看,从唐到宋,有一个文化心态的巨大变迁。

葛兆光老师还有一个发现,就是三国故事大量产生于宋代,而且,宋代才彻底把蜀汉政权正统化,把刘关张和诸葛亮正面人物化。为什么宋代人这么在乎谁是正统?说白了,还是他们自己的心态问题,越要为自己争个正统,就越看什么故事都要分个正统。所谓“手里有个锤子,看什么都是钉子”嘛。

也不仅是文化现象。再深看一层,宋代人这种无所不在的竞争意识,对大宋政局的影响也很大。

张耒,就是那个苏东坡的学生,所谓“苏门四学士”之一,就说过一句很沉痛的话。他说,西边和北边的那两个啊,就是大辽和西夏,哎,现在和平了,咱们也不能明着说了,我们大宋君臣嘴上不说,但是心里天天有的祸患,就是他们两个啊。

心里有强烈的忧患意识,但是又不能明着说,那怎么办?就只能卧薪尝胆、奋发图强了。就像欧阳修说的,别看我们现在好像还不错,但是你往外看啊,南边的夷狄敢杀我们的官员,西边的夷狄,这指的是西夏,有一个怎么都搞不服的头领,更要命的是北边的夷狄辽朝,他们居然有一个和我们地位一模一样的皇帝。要居安思危啊,不改革能行吗?于是,就搞出了从庆历新政到王安石变法,再到北宋晚期的那些政局变幻。这些改革,看起来是在搞内政,其实眼睛盯着的,还是和外部对手的竞争。

不过,不是所有的竞争意识都是好事。有一句话叫“竞争意识损害竞争力”。等我们讲到北宋末期的时候,我们再来回味这句话的味道。

说到这儿你应该明白了,大宋为什么不肯把皇帝的画像送出去了。但这里面还有一个更加长期的文化趋势,就是到了宋朝的时候,人类文明终于迎来图像时代,这是不得了的文明影响。

视觉时代

今天我们是从宋仁宗画像事件讲起,分析了背后的各种时代心态,各种难言之隐。

说到这儿,我的感受,就是辛弃疾的那句词:“青山遮不住,毕竟东流去”,技术进步,比如肖像画技术的成熟,或者是社会变迁,比如中原政权文化优越感的丧失,这都是不可逆转的文明趋势,也都会给当时人的心态带来微妙的变化。这种心态变化,也是不可逆转的。

最后我想问一个问题:刚才我们说的都是宋朝这边的心态,那么请问,辽兴宗、辽道宗父子两代人,那么渴望拿到一张宋朝皇帝的画像,说我想见见南边这位大哥,这是个借口,还是真情实感?

我倾向于认为,真情实感的成分多。为啥?你想,辽朝皇帝的生活中,甭问啊,也充斥着和宋朝皇帝相关的话题。他处理内部事务的每一项决策,也都受宋朝这个外部因素的影响。每天都聊到这个人,时刻都意识到这个人,但就是不知道他长什么样,你说多难受?远古的人,在山洞里面摸着黑,也一定要想办法用笨拙的笔触把自己脑子里想象的东西画在墙上,应该也是基于类似的渴望。

人有眼睛,我们渴望图像,这就像远古的那些人,在山洞里面摸着黑,也一定要想办法用笨拙的笔触,把自己脑子里想象的东西画在墙上。就因为内心有这么一个空洞,得填补它,得知道自己想象的这个东西长什么样,这是一种渴望。

对比一下我们今天,任何人任何事,只要是我们谈论、思考的,都会有图像。哪怕是抽象的数据、趋势,也会画出一堆饼状图、折线图。

我们人类文明这几千年,经历了图像时代的几次大变化。今天我们讲的1053年,是图像时代刚刚破晓的时刻。此前,有一幅画看,那是多么了不得的事情。到了宋朝的时候,可以画比较逼真的肖像画了,再过一千多年,到了我们这一代人,是从这个时候的图像匮乏时代,飞速走进了图像过剩时代。时代不一样,但一样的是只要时代变迁,只要技术进步,就会产生新的困扰。图像过剩时代,我们一样有困扰。

你可能会说,图像多了有什么不好呢?

上个世纪六十年代,就有学者提出了一个概念,叫“景观社会”。我们用极大的热情去追求视觉景观。几十年过去了,现在应该叫“奇观社会”才对,我们对图像的要求越来越高,依赖越来越重。你身边要是有小孩,观察一下他们有多沉迷iPad就知道了。

这会导致很多后果。

首先是真实世界变得越来越不重要了。很多人都有这样的感受,手机上看到很多网红景点,跑去打卡,发现索然无味。对啊,看手机和电脑,拿到的都是视觉的巅峰体验,又快又好,现实景点怎么能比?影像中的人,影像中的情感,影像中的爽,都远远比现实中的更好、更刺激。

紧接着下一个后果出现了:无时无刻地感知影像带来的高光时刻,我们自己反而没有了高光体验。在原来的视觉匮乏时代,拍照是大事,要穿上最好的衣服,进照相馆精心布光拍,拍完还得冲洗出来,放进相册,家里来了人还一起看。可是现在,人随时随地都在拍,进展览馆一通拍,听演讲,屏幕上的PPT一通拍,到景点也是一通自拍,看起来都记录了。就像苏珊·桑塔格讽刺的,“一切事物的存在,都是为了在一张照片中终结。”好像拍下来了,也就拥有了。但你想想,现在你手机里拍过的合影和PPT,有多大概率会被回头再看一眼呢?

还有一个后果,就是我们对世界的想象力变差。原来,一万人看《红楼梦》会想象一万个贾宝玉、林黛玉,但是自从有了87版《红楼梦》电视剧,我们这代人的贾宝玉林黛玉就固化成了欧阳奋强和陈晓旭,再难摆脱了。

记得我当年在电视台工作的时候,有一位老前辈,大我20岁吧,小时候有上私塾的底子。我们休息的时候,经常说,老夏,来一段来一段,他马上就能背诵整篇的文言文。我们一帮小年轻,听得神驰天外,每个人都在脑子里构想画面。对,那是一个图像还没有那么丰富的时代,我们还得靠对文字的想象来脑嗨。哎,这样的人,这样的场景,在影像时代,恐怕就会成为绝响喽。

这就是文明的代价之一:随着技术进步和社会发展,我们的一些情感模式可能就会永远消失了。

比如说,就这几年,我发现,“离别”这种情感就几乎消失了。过去,火车站的月台是情感浓度非常高的地方,到处是要离别的亲人、朋友、恋人。但是现在呢?火车站都不卖站台票了。客人上了车,大家微信里接着聊,再也没有了撕心裂肺的离别。再过几代人,什么“黯然伤神者,唯别而已矣”,什么“多情自古伤离别,更那堪,冷落清秋节”,可能读起来就怪怪的了。

还记得我大学毕业那年,1994年的夏天,大家纷纷离校,拖着行李都要经过一个小卖部的门口。一个兄弟,坐在小卖部的门口,趿拉着拖鞋,脚底下蹬着一箱啤酒,不论谁走过,他都招呼,“兄弟,来,喝一杯,这辈子可能再也见不着了。”然后就喝,就哭,就送人走到校门口,回来接着喊下一拨。他就这么从早喝到晚,夜色四合的时候,他烂醉如泥地趴在小卖部门口的桌上,沉沉睡去。

那个时候,我们风华正茂,但是穷,没有微信,没有手机。知道这热热闹闹几栋宿舍楼的人,就这么散了,大多数人,此生再也见不着了。真是不舍得啊。

直到现在,我也是有点恍惚:到底是彼此有电话、手机、邮箱,永远能联系好呢?还是有一个撕心裂肺的、伤心离别的、残酷青春记忆,更好呢?

好,这就是我为你讲述的来自公元1053年的一件小事。时代车轮滚滚向前,从我的这点小小感慨上碾过,绝尘而去。

明年,1054年,再见。

致敬

本期节目的最后,我想致敬人类的文字传统,以及由文字传统衍生出来的记诵文化。

我今天就给你炫个技,背一段《文心雕龙·神思篇》。这是我年轻的时候,跟着同事老夏背下的,那个年代,图像还很匮乏,单凭文字,我们就能在头脑中构筑整个宇宙。我也请你在听这一段的时候,闭上眼睛,神游天外。

古人云:“形在江海之上,心存魏阙之下。”神思之谓也。文之思也,其神远矣。故寂然凝虑,思接千载;悄焉动容,视通万里;吟咏之间,吐纳珠玉之声;眉睫之前,卷舒风云之色;其思理之致乎!故思理为妙,神与物游。神居胸臆,而志气统其关键;物沿耳目,而辞令管其枢机。枢机方通,则物无隐貌;关键将塞,则神有遁心。是以陶钧文思,贵在虚静,疏瀹五藏,澡雪精神。积学以储宝,酌理以富才,研阅以穷照,驯致以绎辞,然后使玄解之宰,寻声律而定墨;独照之匠,窥意象而运斤:此盖驭文之首术,谋篇之大端。夫神思方运,万涂竞萌,规矩虚位,刻镂无形。登山则情满于山,观海则意溢于海,我才之多少,将与风云而并驱矣。

影像的时代已经来了,谁也阻挡不了,但是,文字曾经在文明传承中发挥过的作用,怎么赞美都不过分。致敬世界上所有记录和传承了文明的文字。

参考文献:

(宋)李焘:《续资治通鉴长编》,中华书局,2004年。

(元)脱脱等撰:《宋史》,中华书局,1985 年。

(元)脱脱等撰:《辽史》,中华书局,1974年。

(宋)欧阳修撰:《欧阳修全集》,中华书局,2001年。

(清)徐松辑:《宋会要辑稿》,北京:中华书局,1957年。

(宋)沈括撰,金良年点校:《梦溪笔谈》,中华书局,2015年。

(宋)李埴撰,燕永成校正:《皇宋十朝纲要》,中华书局,2013年。

黄博:《如朕亲临:帝王肖像崇拜与宋代政治生活》,真故图书,2023年。

[英] 詹姆斯·乔治·弗雷泽著,耿丽译:《金枝》,重庆出版社,2020年。

[法]列维·不留尔著,丁由译:《原始思维》,北京:商务印书馆,2022年。

葛兆光:《宅兹中国》,中华书局,2011年。

[美] 苏珊·桑塔格:《论摄影》,上海译文出版社,2018年。

林富士:《巫者的世界》,广东人民出版社,2016年。

高国藩:《中国巫术通史》,南京:凤凰出版社,2015年。

薛浩伟:《先秦秦汉时期厌胜的知识史源流与文化功能探研》,山西大学硕士论文,2023年。

林富士:《压抑与安顺——厌胜的传统》,《历史月刊》1999年第132期。

下一篇:股票交易软件反洗钱关键点